探索元恐怖游戏的独特魅力

随着游戏产业的发展,尤其在恐怖游戏领域,开发者和玩家们时常思考作品如何营造紧张与恐惧感。年复一年,传统机制逐渐变得可预测,而游戏能否留下持久印象,很大程度上取决于其设计、叙事技巧与情节深度。偶尔会有非凡的体验出现,但这些终究是罕见的例外。今天,我想重点谈论的正是这些脱颖而出的作品。

我们无需创造新术语,沿用既有的"元恐怖"概念来描述这一独特的恐怖子类型即可。元恐怖的核心特征在于刻意打破第四面墙——游戏不仅与其内部角色和世界互动,更是直接与你这位玩家对话。这种手法若运用得当,能将游玩体验转化为真正非凡的历程。如果你体验过我们将要讨论的任何作品,想必已领略过那种令人难忘的迷恋与震惊交织的感受。

打破第四面墙的开创性典范,始终是《合金装备》中的Psycho Mantis。在一个令人印象深刻的桥段中,这个Boss角色直接要求你放下手柄。尽管如今看来或许平淡无奇,但在1998年发行时可谓革命性创举。小岛秀夫通过活用DualShock控制器的独特功能进一步突破界限——Boss会操纵你的输入设备,猜测你的游戏偏好,营造出玩家前所未见的压迫感。

自此以后,这种手法以不同形式出现在《死侍》《底特律:变人》《尼尔:机械纪元》等作品中。然而除了直接与玩家互动外,多数实现仍流于表面。除非经过深思熟虑的整合,否则打破第四面墙终究只是娱乐性的噱头。

在近期作品中,《Miside》虽融入了"元恐怖元素",却未能充分发挥这一概念的潜力,主要局限于浅层的玩家互动。其嵌套的"戏中戏"结构增加了复杂性,或许值得另文探讨。

在奠定这些基础认知后,让我们审视几款具有决定性的元恐怖体验之作。

目录

- 心跳文学部!

- 一次机会

- 我害怕

- 结语

心跳文学部!

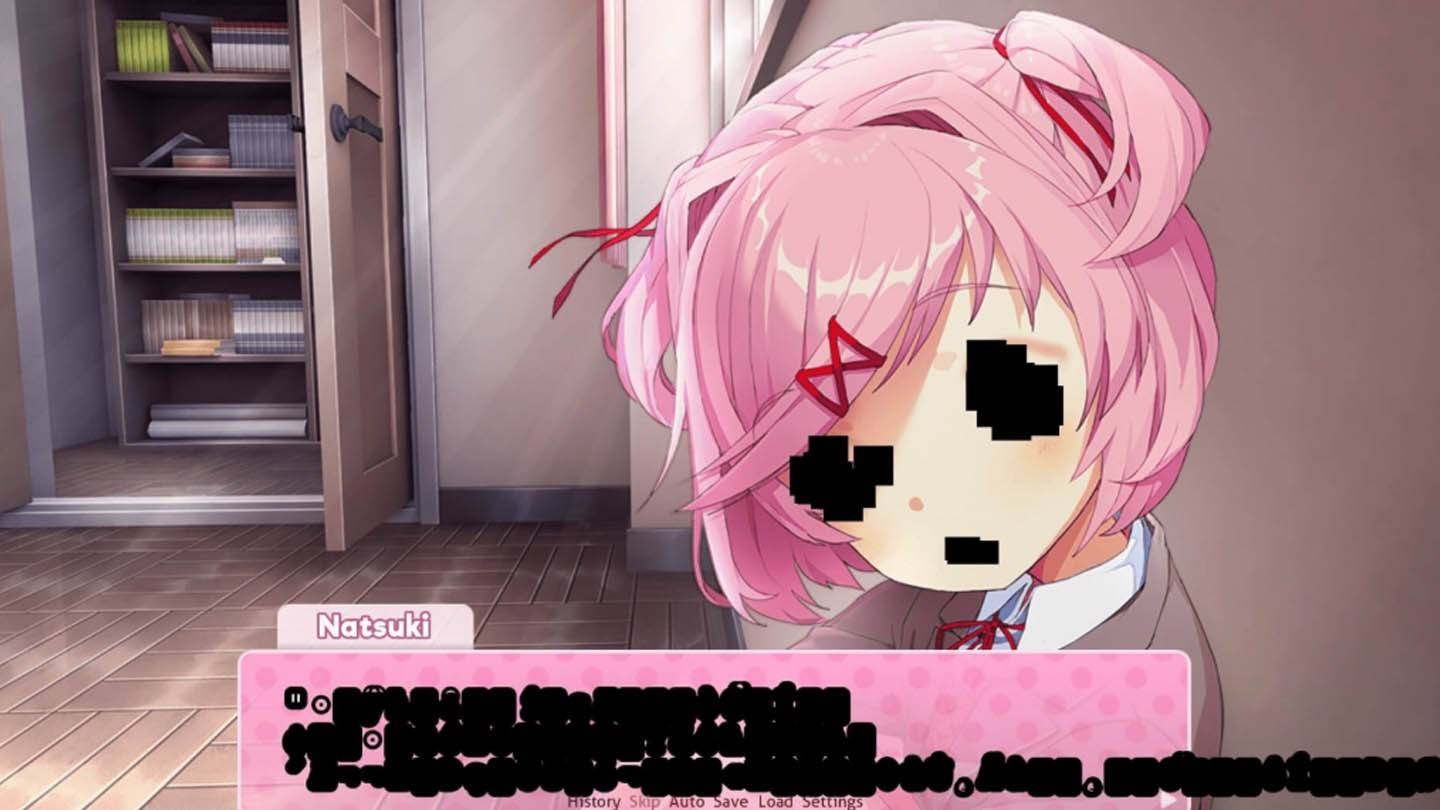

这部2017年问世的视觉小说起初以迷人的恋爱模拟游戏示人,随后才显露出其心理恐怖的本质。其元叙事元素远不止简单的打破第四面墙——游戏会获取你的操作系统用户名,生成令人不安的文件,并将这些元素无缝融入叙事与游戏机制中。

始于动漫风格角色演绎的纯真社团故事,最终演变为更加黑暗的存在,吸引了玩家与理论家的广泛关注。虽非完全前所未有,但《心跳文学部!》革新了元技巧增强恐怖叙事的方式。尽管问世已久,玩家社群仍热切期待着创作者的新动态。

一次机会

这款基于RPG Maker创作的作品跳脱视觉小说框架,进一步拓展了元恐怖的边界。虽主要定位为冒险游戏而非恐怖游戏,《一次机会》却通过持续感知玩家存在带来强烈的不安感。你引导着肩负拯救世界使命的主角,而游戏始终承认你的存在。

它通过非常规的系统通知进行交流,生成解谜所需文件,并改变窗口标题——所有这些都与游戏体验密不可分。相较《心跳文学部!》,本作更全面地贯彻了这些机制,造就了唯有亲身体验方能领会的独特感受。

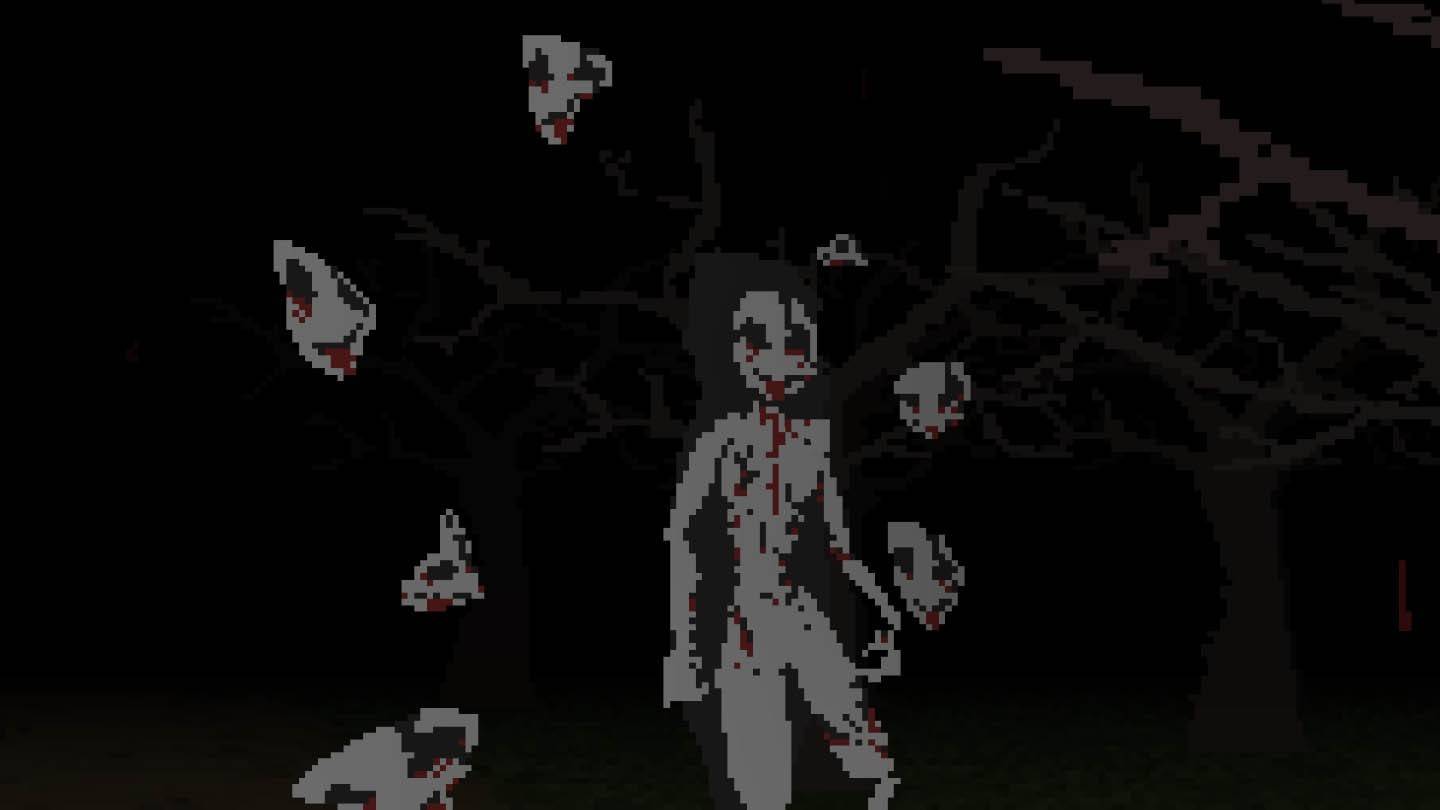

我害怕

这代表着元恐怖实现的绝对巅峰。在起草本文时,《我害怕》立即浮现为足以令其他作品黯然失色的终极范例。

有人误将此类游戏归类为恶意软件,这并非全无根据——它们会访问系统目录、操纵文件,但公认的元恐怖作品实际上并无安全威胁。不过对于非官方下载资源仍需始终保持警惕。

《我害怕》在启动时便主动回应安全顾虑。随后的体验超越了传统游戏范畴——程序不再呈现为软件,而是作为具有自我意识的实体与你直接互动。这一前提贯穿整个游戏循环,通过模拟崩溃、强制窗口最小化、操纵光标及策略性文件创建等方式呈现。

该作最初于2012年发布并后续更新,即便时至今日其恐怖效果依然惊人。请准备好应对其破坏性行为带来的挫败感,但最终的体验会让所有不便都变得值得。对我而言,本作堪称元恐怖的完美化身——其令人不安之处并非来自传统惊吓,而是通过颠覆我们对软件行为的基本认知来实现。

结语

尽管无数游戏运用了元技巧,但鲜少能达到我们重点例作的精湛水准。元恐怖带来的独特感受值得亲身体验。若对视觉小说不感兴趣,可优先尝试《一次机会》或《我害怕》。寻求非常规挑战的恐怖游戏爱好者,或许也会青睐《虚空之声》的独特叙事手法。